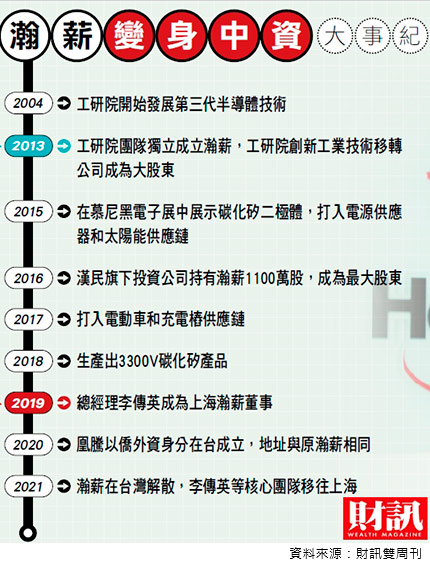

接上篇《從竊密、挖角到直接買公司 工研院最強獨角獸 一夕變中資 (上) 》 等了8年,由工研院和漢民科技共同投資的第三代半導體新創企業,好不容易成為大中華區唯一能量產車用碳化矽二極體的公司,卻在商機爆發後悄悄解散,關鍵人員全數轉往中國。工研院和漢民科技為何要放棄開始下蛋的金雞母?種種疑雲,牽涉的是台灣科技研發的政策,也揭開兩岸半導體戰爭的真相。 【疑點1】中資董事長背景 與半導體無關  表面上,漢民和工研院「解散」了瀚薪,但採訪中,包括凰騰員工在內,多位知情人士都表示,漢民和創新工業技術移轉公司是「賣掉」了瀚薪。而經過這一輪資本重組後,李傳英帶著二十幾名核心團隊移駐上海,輕輕鬆鬆繞過台灣政府管控,變身成與台灣毫無關係的外資企業,卻照樣能在台灣做生意。 表面上,漢民和工研院「解散」了瀚薪,但採訪中,包括凰騰員工在內,多位知情人士都表示,漢民和創新工業技術移轉公司是「賣掉」了瀚薪。而經過這一輪資本重組後,李傳英帶著二十幾名核心團隊移駐上海,輕輕鬆鬆繞過台灣政府管控,變身成與台灣毫無關係的外資企業,卻照樣能在台灣做生意。

2020年11月,徐菲正式以上海瀚薪董事長的身分亮相。他高調宣稱上海瀚薪是「國內唯一一家能大規模量產車規級碳化矽MOS管、二極管並規模出貨給全球知名客戶的高科技公司」。他同時表示,上海瀚薪擁有近40項全球專利。 有意思的是,他提到,上海瀚薪在2014年就完成650伏特碳化矽二極體的量產和車規認證,卻沒提到上海瀚薪是在2019年10月才成立的新公司。 中國媒體引述徐菲的談話指出,上海瀚薪不只1200伏特和1700伏特的新產品都已通過車規驗證並進入量產,按照歐洲新能源汽車規格要求開發的3300伏特系列也已經量產;事實上,這是瀚薪2018年就在台灣開發出的舊產品。徐菲還高調表示,上海瀚薪已完成全世界唯一將JBS和DMOS整合的技術,讓一顆晶片就能發揮電源轉換器(Inverter)的功能, 將「很快在國內的晶圓廠進行生產」。 |

【疑點2】工研院、黃民奇不缺錢 為何急脫手? 2020年初,台灣業界就傳出,瀚薪有意赴中國掛牌,看中的就是中國的電動車市場;但在去年台灣總統大選後,認為掛牌無望,於是直接登陸,「要拿到中國的訂單,就要通過中國審查,整個技術都要攤給他看」,乾脆轉變身分,變成純中資。

一位與李傳英熟識的業界人士向本刊記者透露,瀚薪從2014年開始就與中國比亞迪合作,為了發展這項技術,協助瀚薪生產的漢磊前總經理詹益仁吃盡苦頭。「以前汽車哪有碳化矽的市場?第三代半導體是因為特斯拉Model 3採用碳化矽之後才紅的!」他激動地說:「這後面有很多複雜的原因和力量在拉扯。」

但是,電動車市場商機也不只中國有,工研院和漢民都不是缺錢的單位,投資瀚薪已超過8年,再投資5年又如何?更何況,中國現在急於發展電動車,碳化矽技術仍在歐美日IDM廠手上,只有台灣的技術最為接近,優勢原在台灣的手上,即使漢民有意出售,過去一年工研院又為何不繼續注資,留住台灣自有的新創獨角獸?

工研院則發出4點聲明回應,第1,只持有瀚薪5%股份;第2,瀚薪經營8年均未獲利,技術也非最新;第3,瀚薪和上海瀚薪法律上沒有關聯,創新公司對此並不知情;第4,相關新技術也移轉給敦南、強茂等公司。

但瀚薪和比亞迪等中國車廠合作已有6、7年,將拿到中國車廠大單,合作生產的漢磊,營收更突破歷史新高。整件事的狀況恐怕是,瀚薪最苦的時候,由工研院出資支持,瀚薪要賺大錢的時候,卻完全被排除在外。而且,工研院拿出的新技術,只能達到1200伏特,仍不及瀚薪3300伏特的水準。

瀚薪做的事有多重要?「特斯拉打敗比亞迪,就是因為一顆晶片,卡住了比亞迪的脖子。」中國媒體形容第三代半導體的威力─有了這種技術,未來中國的電動車,電池續航力可以更長、馬達可以更小、車身可以更輕。

【疑點3】台灣國際專利 變成中資生財工具?

去年,比亞迪宣布在特斯拉之後,成為第二家有能力採用碳化矽晶片的新能源車公司;今年初,比亞迪更宣布要自建第三代半導體的生產供應鏈。

台灣現在的電動巴士底盤,已面臨比亞迪的威脅,未來在電動車馬達和電控系統上,新一波競爭壓力即將出現;投資上海瀚薪的中國匯川科技,就是台灣台達電的競爭對手,在高性能馬達的競爭也會加劇。

瀚薪是IC設計公司,下游仍依賴漢磊做主要生產晶片廠;沒有漢磊,瀚薪也未必能出貨,瀚薪過去在台灣研發出的國際專利,是否也變成上海瀚薪的生財工具,也值得追查。台灣應多管齊下,才能在這場戰爭中搶得先機。

(本文獲授權轉載自財訊雙週刊)